Auszüge aus dem Kirchenführer von Peter F. Gruber

Patrozinium Mariä Heimsuchung (2. Juli)

Dekanat Alteglofsheim, Bistum Regensburg

Am Ortseingang von Scheuer, von Köfering aus kommend, steht die Wallfahrtskirche Beatae Mariae Virginis. Der gotische Bau liegt inmittein eines Friedhofes – ein Ausdruck für das lebendige Bewußtsein der Gemeinschaft der Heiligen auch im Mittelalter. An der Nordseite der Kirche ist ein steinernes Lichthäuschen angebracht. Hier auf dem Friedhof sollte das Licht als Symbol der Erlösung Zeugnis für den Auferstehungsglauben ablegen.

Der Kirchenbau ist nach Osten zum Sonnenaufgang ausgerichtet. Das ist begründet in der alten Sitte, in diese Richtung zu beten.

Die Mitte der Kirche ist der Altar. Vom Altar her gliedert sich der Kirchenraum. Der Triumphbogen grenzt den Altarraum von dem Schiff ab.

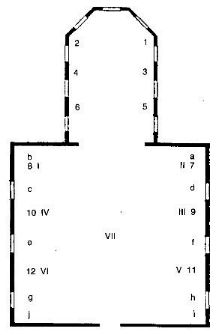

Übersicht der Gemälde und Stukkaturen im Kirchenraum

Die Apostelbüsten

- Petrus

- Andreas

- Matthias

- Thomas

- Johannes

- Jakobus der Ältere

- Matthäus

- Philippus

- Judas Thaddäus

- Jakobus der Jüngere

- Bartholomäus

- Simon Zelotes

Die Stukkaturen

- Lilien und Rosen

- Sonnenblume – Schlange – vertrockneter Rebstock

- Schlange mit Apfel

- Baum der Erkenntnis – Flammenschwert des Engels

- Der Heilige Geist mit Seinen Gnaden

- Der Heilige Geist mit Seinen Gaben

- Krone und Szepter

- Die drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe

- Rosenstock

- Baum des Lebens

Die Wandgemälde und das Deckengemälde im Kirchenschiff

- Die Frau mit der Sonne bekleidet – die Vertreibung aus dem Paradies

- Maria mit Jesus, Zeichen der Hoffnung – Erneuerung der Welt in Noah

- Maria besiegt den Drachen durch ihren Sohn – Judith mit dem Kopf des Holofernes

- Maria rettet uns durch Gnadengaben – die Tochter des Pharao rettet das Leben des jungen Mose

- Die Verkündigung des Herrn – der brennende Dornbusch

- Maria legt bei ihrem Sohn Fürbitte für die kirchlichen und weltlichen Stände, für Arme und Kranke ein

- Die Königin Esther fleht für ihr Volk bei ihrem Gemahl

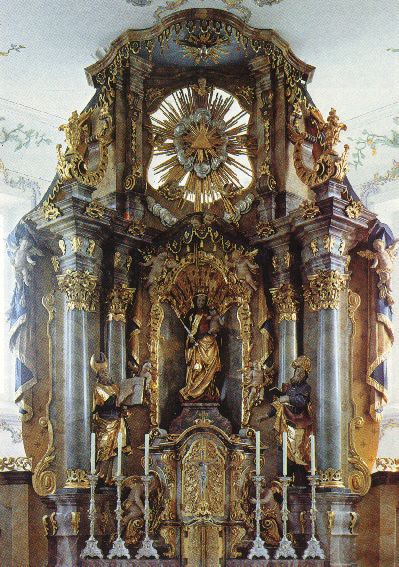

Der Hochaltar

Das Bekenntnis des Glaubens hat sein Herzstück am Hochaltar über dem Gnadenbild. Gott, der Eine und Dreifaltige, hat sich uns geoffenbart. Er ist Liebesgemeinschaft, hingebende Liebe: Lichte Wolken haben sich zurückgezogen, und inmitten Strahlen des ewigen Lichtes sehen wir das Symbol der Dreifaltigkeit, ein gleichschenkliges Dreieck, aus dessen Winkeln je eine Flamme hervorbricht. Die Liebe Gottes offenbart sich in der Geschichte in dem Erlöserwillen Gottes. Die Propheten sind Zeugen der Verheißungen Gottes. Der Prophet Jesaia und König David bezeugen den Heilswillen Gottes: Aus dem Geschlecht Davids wird der Messias, der Erlöser geboren. Und Jesaia vermittelt die Verheißung Gottes einer Zeit, die sich im rein Diesseitigen absichern will: Die Erlösung kommt von Gott allein: Er läßt einen Reis aus Jesses Stumpf sprießen (Jes 11,1). Der Geist des Herrn wird sich auf ihn herniederlassen (Jes 11,2). Er richtet die Gerechtigkeit wieder auf (Jes 11,4), und alle Heidenvölker werden ihn aufsuchen, und wo er weht, ist der Ort herrlich (Jes11,10)

Das Wort Gottes hat sich erfüllt. Die Vorhänge der Geschichte sind zurückgezogen und geben den Blick frei auf den, den alle Zeiten und Völker ersehnt haben. Sein Name lautet: wunderbarer Rat, Gott und Held, ein ewiger Vater, Friedenstürst (Jes 9,5). Wir sehen ihn thronend auf dem Arm der Jungfrau: Gott-mit-uns (Jes 7,14). Und was der Altar verkündet, ist nicht nur fromme Erzählung, sondern Wirklichkeit. Denn die hl. Jungfrau, die in der Lauretanischen Litanei als goldenes Haus, Bundeslade Gottes und Pforte des Himmels besungen wird, ist als Mutter der Kirche Sinnbild eines jeden Tabernakels. Mit den Engeln fallen wir anbetend nieder vor dem, den die hl. Jungfrau Maria neun Monate in ihrem gesegneten Leib getragen hat und der in jedem Tabernakel im Allerheiligsten Altarsakrament wirklich für uns da ist unter der Gestalt von Brot, um mit uns Sein ewiges Leben zu teilen, um uns zum Vater zu führen: ,,bleibt in mir“ (Joh 15,4), und ,,ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20).

Den Heiligen Geist, den Beistand, hat er allen verheißen, die in Ihm bleiben. Dieser lehrt uns alles und erinnert uns an alles, was Er uns gesagt hat (Joh 14,26). Wir haben den Geist der Annahme als Kind empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist bezeugt es selbst mit unserem Geist zusammen, daß wir Kinder Gottes sind (Röm 8, 15b, 16). Das Symbol des Heiligen Geistes, die Taube, schwebt als Unterpfand des ewigen Heilswillens Gottes im Baldachin über dem Hochaltar.

Die Apostelbilder

Die Zeugen der Wahrheit sind die Apostel. Wie der hl. Apostelfürst Petrus schreibt:

„nicht an gut erfundene Fabeln haben wir uns gehalten, als wir euch die Kunde brachten von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern weil wir Augenzeugen seiner Majestät geworden sind“ (2 Petr 1,16).

Die Palmzweige neben den Apostelbüsten sind Zeichen des Sieges im Martyrium (Martyrium bedeutet im Griechischen „bekennen, Zeugnis ablegen“).

- Vom Hochaltar ausgehend, an der Südseite, sehen wir als ersten den hl. Apostelfürsten Petrus dargestellt. Er verkündete das Evangelium in Palästina, Kleinasien, Antiochien und Rom, wo er den Martertod am Kreuz erlitt. Er ist der erste Papst. Deshalb sind seinem Medaillon als Attribute die päpstliche Tiara, auf dem Kopf eines Putto, und das Apostelkreuz zugeordnet. (Fest: 29. Juni)

- Gegenüber an der Nordseite ist das Bild des hl. Apostels Andreas. Er ist der Bruder des hl. Petrus. Mit dem hl. Johannes gehört Andreas zu den ersten vom Herrn berufenen Jüngern (Joh 1,35f.). Er wirkte in der Ausbreitung des Evangeliums in Bythinien, Pontus, Skythien, Thrazien und Griechenland. In Patras wurde er gekreuzigt. Die Gestalt des sogenannten Andreaskreuzes (ein Kreuz mit schräg einander überquerenden, ein X bildenden Balken) füllt das Medaillon. (Fest: 30. November)

- Der hl. Matthias wurde nach der Himmelfahrt des Herrn durch Los als Apostel anstelle des Judas lskarioth gewählt (Apg 1,26). Nach der Überlieferung wirkte er als Glaubensbote in Judäa. Für sein Glaubensbekenntnis wurde er enthauptet. Deshalb ist sein Attribut das Beil. Das Buch über seinem Haupt bezeichnet ihn als Verkünder des Evangeliums. (Fest: 24. Februar)

- Der hI. Apostel Thomas schaut anbetend zum Hochaltar. Er bezeugte die Gottheit des Herrn nach der Auferstehung, als der Herr ihn aufforderte, seine Hand in Seine Seite zu legen (Joh 20,27). Daran erinnert das geöffnete Herz des Herrn über dem Apostelbild. Der hI. Thomas hat der Überlieferung nach in Indien apostolisch gewirkt. Die Lanze weist auf die Art seines Martyriums hin. (Fest: 3. Juli)

- Der hl. Apostel Johannes ist der Bruder des hl. Apostels Jakobus des Älteren. In der Ostkirche wird er Johannes der Theologe genannt, wegen der tiefen Aussagen des hl. Evangeliums, welches er uns übermitteln durfte. Er wirkte in Jerusalem, Samaria und in Kleinasien. Er war Bischof von Ephesus. Auf die Insel Patmos verbannt, schrieb er die ihm gemachte Offenbarung nieder. Sein Symbol als Evangelist ist der Adler. Zu seinem Bild aber sind hier zwei Adler und zwei Bücher hinzugeordnet, die das vierte Evangelium und die Geheime Offenbarung bezeichnen sollen. (Fest: 27. Dezember)

- Gegenüber ist der hI. Jakobus der Ältere abgebildet. Zum Osterfest des Jahres 44 ließ ihn Herodes Agrippa I. enthaupten (Apg 12,1 f.). Seine Gebeine werden in Compostela, Spanien, verehrt. Sein Grab gehört zu den berühmtesten Wallfahrtsstätten des Abendlandes. Daran erinnert der Putto mit Pilgerhut und SchultermänteIchen. Sowohl Hut als auch Mantel sind mit der Muschel als Pilgerzeichen versehen. Pilgerstab mit Pilgerflasche vervollständigen die Attribute dieses Heiligen. (Fest: 25. Juli)

- Der hI. Matthäus schrieb das erste Evangelium. Als Apostel wirkte er anfangs in Palästina, dann in Athiopien, wo er das Martyrium erlitt. Sein Symbol als Evangelist ist hier ein Engel, das Attribut seiner Lebenshingabe für den Glauben ist die Hellebarde. (Fest: 21. September)

- Der hl. Apostel Philipp soll in Phrygien gewirkt haben. In Hierapolis wurde er gekreuzigt und gesteinigt. Bei unserer Darstellung wurde als Attribut das Stabkreuz wiedergegeben. (Fest: 3. Mai)

- Der hl. Judas Thaddäus ist der Verfasser eines der sogenannten katholischen Briefe des Neuen Testamentes. Nach der Überlieferung soll er in Arabien, Mesopotamien, Persien, Syrien und Armenien gewirkt haben. In Persien soll er mit einer Keule erschlagen worden sein. (Fest: 28. Oktober)

- Der hl. Apostel Jakobus der Jüngere war einer der Vettern des Herrn. Er ist der Verfasser des ersten der sogenannnten katholischen Briefe des Neuen Testamentes. Nach dem Tod des hI. Jakobus des Alteren war er Bischof der judenchristlichen Gemeinde von Jerusalem. Er wurde im Jahre 62 gesteinigt und dann, weil er noch nicht tot war, mit einer Walkerstange (Webinstrument) erschlagen. Die Walkerstange ist hier dargestellt, wie sie im 15. Jahrhundert in Deutschland üblich war. Sie weist eine Geigenbogenform, einen sogenannten Wollbogen, auf. (Fest: 3. Mai)

- Der hI. Apostel Bartholomäus hat der Überlieferung zufolge in Indien, Mesopotamien, Partien, Lykaonien und zuletzt in Armenien gewirkt. Sein Martyrium bestand darin, daß ihm die Haut abgezogen wurde; danach wurde er enthauptet. Über dem Medaillen ist die abgezogene Haut dargestellt mit der Siegeskrone des Märtyrers auf dem Haupt. Neben dem Buch (Zeichen des Glaubensverkünders) ist das Attribut des Messers (mit dem seine Haut abgezogen wurde) zu sehen. Das Saiteninstrument zur Linken des Medaillons ist als Attribut für den hl. Barthobmäus sonst nicht gebräuchlich: Es könnte das Gotteslob bezeichnen. (Fest: 24. August)

- Der hl. Apostel Simon hat im Neuen Testament den Beinamen „Eiferer“. Er soll gemeinsam mit dem hl. Judas Thaddäus in Persien das Evangelium verkündet und den Märtyrertod erlitten haben. Sein ständiges Attribut seitdem 15. Jahrhundert ist die Säge. (Fest: 28. Oktober)

Das Sakrament der Buße

Die Gnade der Vergebung bezeugen zwei Heilige über den Beichtstühlen. Beide haben Gottes Erbarmen erfahren. Auf der Männerseite (Südseite) ist der hl. Apostel Petrus abgebildet: Aus menschlicher Schwäche hat er einmal Gottes Sohn verleugnet (Mk 14,66ff.). Auf der Frauenseite die hl. Maria Magdalena, aus der Christus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Ihr ist er zuerst nach der Auferstehung erschienen (Mk 16,9). Die Frohbotschaft gipfelt in der Vergebung, zu der wir unser ganzes Leben Zugang haben. Der Auferstandene gab seiner Kirche die Vollmacht, Sünden nachzulassen (Joh 20,22f.), damit wir seinem Auftrag nachkommen können: ,,Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist“ (Mt 5,48) Denn von Anfang an war der Auftrag der Predigt unseres Herrn:

,,Bekehret euch und glaubt an die frohe Botschaft“ (Mt 1,15b)

Der Priester ist von Gott beauftragt, dem Reumütigen die Lossprechung zu geben und über das Bekenntnis zu schweigen. Priester haben zuweilen viel für dieses Schweigen gelitten. Dafür ist der heilige Johannes von Nepomuk (1340-1393) ein Beispiel. Im 18 Jahrhundert verbreitete sich seine Verehrung u.a. sehr stark in Bayern. Seine Statue befindet sich am Chorbogen gegenüber der Kanzel. Die standhafte Weigerung dieses Priesters, das Beichtgeheimnis zu brechen, hatte zur Folge, daß König Wenzel ihn gefangensetzen und foltern ließ. Schließlich fand er den Märtyrertod in der Moldau.

Die Stukkaturen

Bei genauem Hinsehen fallen uns in den 4 Ecken und über den Fenstern des Kirchenschiffes Stukkaturen auf, die zu uns in einer klaren Sprache reden. Auch sie verkünden uns die Frohbotschaft.

- In der Ecke über dem St. Martinsaltar sind die Lilie und die Rose abgebildet. Sie zeigen den Zustand der Seele, wie sie ursprünglich von Gott erschaffen wurde. Sie war rein (Lilie) und mit Liebe (Rose) zu ihrem Schöpfer ausgestattet. Der Mensch sollte Sich aber frei für oder gegen Gott entscheiden. Wie ein Rebzweig nicht ohne Weinstock leben kann, so der Mensch nicht ohne die Liebe Gottes (Joh 15,1 – 10).

- In der anderen Ecke, über dem Altar der HI. Familie, sehen wir einen Rebstock, eine Sonnenblume und einen verdorrten Stock. Zwischen dem verdorrten Baum und der Sonnenblume schlängelt sich links die Schlange, der Versucher, hervor. Die Sonnenblume wendet sich zur Sonne. Sie ist ein Bild für die Seele, die auf ihren Schöpfer achtet. Die verdorrte Pflanze zeigt den Zustand der Seele, die sich von ihrem Lebensgrund abgewandt hat. Die Sünde brachte den Tod in die Welt.

- Daneben über dem Fenster ist der Versucher (Schlange mit Apfel im Maul) abgebildet, der den Menschen bis zum Ende der Tage von Gott abbringen will.

- Gegenüber, über dem Fenster der Südseite, sind der Baum der Erkenntnis und das Flammenschwert des Engels dargestellt. Durch die Sünde hat der Mensch die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Vom Baum des Lebens hätte der Mensch im Paradies essen dürfen. Nur vom Baum der Erkenntnis sollte er sich enthalten (Gen 2,17). Die Erlösung besteht in der Wiedergutmachung unserer Schuld durch den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus. Er kam, um den Fürsten dieser Welt zu richten (Joh 16,11). Er hat unseren Widersacher besiegt. Vor Seinem Leiden hat er Seiner Kirche den Beistand des Heiligen Geistes für ewige Zeit versprochen (Joh 14,16). Im nächsten Fensterpaar wird der Heilige Geist, in Gestalt der Taube, zweimal dargestellt.

- Er bringt seine Gnadengaben in die Kirche ein. Christus hat uns nicht als Waisen zurückgelassen (Joh 14,18a). Die Gnaden und die Gaben des Heiligen Geistes werden als ein Kranz von Blumen dargestellt. (Erinnern wir uns, wie die Taube das Zeichen des Lebens, den frischen Ölzweig (Gen 8,11), in die Arche Noahs zurückbrachte.) Der Heilige Geist bringt also Leben in die Kirche. Gnaden vermitteln uns das Leben Christi.

- Die Gaben des Heiligen Geistes sind Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Gottseligkeit und Gottesfurcht. Die Kirchenväter lehrten, die Weisheit Gottes bestehe darin, daß der Erlöser durch die hl. Jungfrau und Gottesmutter Maria Mensch wurde. Vom Gerüst aus konnte man im südlichen Blumenkranz des Heiligen Geistes, in der Mitte einer Blume, diese Wahrheit dargestellt sehen. Ein Bildchen mit etwa 10 mm Durchmesser zeigt die Gottesmutter mit dem Erlöser auf dem Arm. Die größte Gabe der Weisheit des Heiligen Geistes ist der Erlöser selbst: ,,Der Heilige Geist wird auf dich herabkommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes heißen“ (Lk 1,35).

Über den westlichen Fenstern sehen wir auf der Nordseite

- Szepter und Krone auf einem Kissen. Wir sind Kinder Gottes (Röm 8,16) und Mit-erben Christi (Röm 8,17). Wir sind mit Gnaden ausgestattet, um vor allem über uns selbst zu herrschen.

- Gegenüber auf der Südseite sind die drei göttlichen Tugenden dargestellt, mit der uns die Gnade Gottes ausstattet: Unsere Begleiter sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube wird durch das Skapulier versinnbildlicht, welches der Putto trägt (Skapulier bedeutet im Lateinischen Schultertuch. Als Teil des Ordenskleides bzw. bei Bruderschaften und Drittorden in verkleinerter Form unter dem Gewand getragen, verleiht das Skapulier Schutz und Segen). Hoffnung wird dargestellt durch den Anker. Als Zeichen der Liebe sehen wir Flammen aus der Brust des Knaben züngeln.

- In der südwestlichen Ecke der Kirche ist die mit Gott vereinte Seele durch den blühenden Rosenstock versinnbildlicht: ,,Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe“ (Joh 15,9 b, 10) .. Das ist mein Gebot: Liebet einander“ (Joh 15,12).

- Wer liebt, dem steht der Baum des Lebens offen (nordwestliche Ecke). Obwohl noch immer die Welt dem Baum der Erkenntnis den Vorzug gibt und viele Einsichten und Möglichkeiten, die zum Guten führen könnten, ins Gegenteil verwandelt werden, steht uns doch im Herrn der Zugang zum Leben offen. „Und mitten auf der Straße, zu beiden Seiten des Stromes, steht der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt; in jedem Monat bringt er seine Frucht. Die Blätter des Baumes aber dienen den Völkern zur Heilung“ (Apk 22,2). Zum Baum des Lebens aber führt nur Christus, der uns geoffenbart hat: ,,Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6).

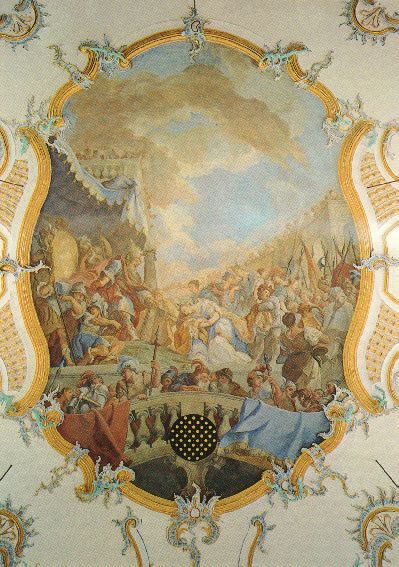

Das Deckengemälde im Altarraum

In der Innenseite des Chorbogens steht ein Satz, der das Deckengemälde deutet:

„Mariam benedicant omnes gentes“ : „Maria, Dich sollen preisen alle Geschlechter“ (LK 1,48)

Die Aufnahme Mariens in den Himmel ist das Unterpfand Gottes für unsere eigene Zukunft: Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir können in Gott am Schicksal Mariens teilnehmen. Das ewige Leben hat bereits bei der Taufe begonnen, und der Herr selber lädt uns ein, uns bei Ihm zu nähren:

„Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich kraft des Vaters lebe, so wird auch, wer mich ißt, durch mich leben“ (Joh 6,57)

Die vier in der Mitte des 18. Jahrhunderts bekannten Erdteile sind auf dem Deckengemälde durch allegorische Frauenfiguren dargestellt. Die Völker der Kontinente lobpreisen also die Muttergottes. Von links nach rechts sehen wir Europa als vornehme Frau mit blauem Mantel, in der rechten Hand das Kreuz. Hinter ihr ein weißes Pferd. Neben ihr ist Afrika mit einem Papagei auf dem Arm dargestellt. Zu ihren Füßen erkennen wir einen Elefanten. Die Dritte versinnbildlicht den Erdteil Amerika mit einem Federkopfschmuck; vor ihr ein Alligator. Und rechts mit dem Weihrauchgefäß, das Duftwolken des Lobes zum Himmel schickt, ist Asien dargestellt. In ihrem Haarschmuck ist der Halbmond eingeflochten, das Symbol der Astarte und des Islam. Zu ihren Füßen liegt ein Löwe. Indem die Völker bzw. die Kontinente die Gottesmutter preisen, preisen sie letztlich Gott, der an ihr – und an uns – Großes getan hat (Lk 1,49).

Die Wandgemälde und das Deckengemälde im Kirchenschiff

Das Einzigartige in der Glaubenspredigt der Wallfahrtskirche Beatae Mariae Virginis ist in der Bildersprache der Wandgemälde zu finden. Ausgangspunkt der Betrachtungsweise ist im Unterricht des Auferstandenen zu suchen, der Seinen Jüngern die Augen über Sein Leiden öffnet:

„daß alles erfüllt werden muß, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht“ (Lk 24,44)

In diesem Sinn haben die großen Theologen der ersten Jahrhunderte, die Kirchenväter; das Alte Testament im Licht des Neuen Testamentes vermittelt. Sie haben auch für die heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria Vorbilder in der Auslegung des Altes Testamentes aufgezeigt: Eva und das Paradies, den brennenden Dornbusch, die Bundeslade, Esther; Judith und vieles mehr. In seiner reichen Auslegung der Heiligen Schrift hat das Mittelalter u.a. großartige Bildzyklen verbreitet, in denen neutestamentliche Ereignisse mit alttestamentlichen Vorbildern in Verbindung gesetzt sind: in der „biblia pauperum“ (der sogenannten ,,Armenbibel“), dem „speculum humanae salvationis“ (dem ,,Heilspiegel“) und der „concordantia caritatis“ („Einklang der Liebe“).

Im beliebten und weitverbreiteten „Heilspiegel“ sind dem einzelnen Heilsereignis drei alttestamentliche Vorbilder zugeteilt. In Scheuer sind davon zu finden: die Verkündigung der Geburt Christi – Moses vor dem brennenden Dombusch; Maria besiegt den Teufel – Judith enthauptet Holofernes; Maria als Fürbitterin bei ihrem Sohn – Esther bittet Ahasverus für ihr Volk.

In der Wallfahrtskirche zu Scheuer wird die Heilsgeschichte in diesem tiefgründigen Strom der Tradition im Hinblick auf die Muttergottes verkündet.

- Wir beginnen unsere Betrachtung mit einem Blick auf den Beginn der Neuschöpfung. Sie geschieht im weisen Heilsplan Gottes. „Eine Frau, mit der Sonne umkleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen“ (Apk 12,1) „wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Emmanuel“ (Jes 7,14) – Gott-mit-uns. Ein Engel weist auf diese Verheißung hin; Gott stürzt die gefallenen Menschen nicht in Verzweiflung: Adam und Eva werden von dem Cherub aus dem Paradies getrieben (Gen 3,23f.), aber die neue Eva, die wirkliche Lebensspenderin, wendet den Fluch der Sünde zum Segen.

- Die Gottesgebärerin mit ihrem Sohn ist für uns das Zeichen der Hoffnung, „denn auf Hoffnung sind wir gerettet“ (Röm 8,24a). Der Anker, Symbol der Hoffnung, liegt zu Füßen der hl. Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, und über ihr ist der Regenbogen ausgespannt, Zeichen des Bundes, Zeichen der Hoffnung (Gen 9,12-17): Wir sind nicht dem Untergang geweiht. Das Zeichen des Regenbogens wird auf Maria gedeutet – ihr Name steht auf dem Regenbogen. Sie, Maria, ist Zeugin dafür; daß Gott an uns tut, was Er an ihr getan hat. Seine erbarmende Liebe will uns retten, wie den Noah vor dem Untergang. Für Maria ist deshalb auch die Arche ein Sinnbild, in der das Leben bewahrt und vermittelt wurde. Sie ist Zeichen des Lebens, wie die Taube, die den Ölzweig zur Arche zurückgebracht hat. Das Leben hat einen Neuanfang. Mit Noah bringen wir Gott dem Herrn jeden Tag ohne Ende das Dankopfer dar, damit wir eine Zukunft haben in Seiner Gemeinschaft.

- Im sogenannten Protoevangelium (Gen 3,15) ist der Sieg der Frau und ihres Sprosses über den Widersacher von Gott verkündet. Diese Heilsbotschaft ist korrekt im Bild dargestellt. Die heilige Gottesgebärerin hält ihren Sohn auf dem Schoß, der mit dem Kreuzstab dem Satan, dem Drachen, der alten Schlange, den Kopf zertrümmert. Durch das Kreuz kam das Heil in die Welt „O unfaßbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin! … O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden“ (aus dem Osterlob). Das alttestamentliche Vorbild zeigt uns Judith, die die Vernichtung ihres Volkes abgewendet hat, indem sie den Oberbefehlshaber der Truppen des Assyrerkönigs, Holofernes, besiegte. „Gepriesen seist du, Tochter, bei Gott, dem Höchsten, vor allen Frauen auf Erden! Gepriesen sei Gott, der Herr; der die Himmel und die Erde geschaffen hat, der dich geführt hat, das Haupt des Anführers unserer Feinde zu zerschmettern!“ (Judith 13,18).

Der heilige Gehorsam einer Frau, die zum Erlöserwillen ja gesagt hat, hat uns den Sieg errungen: denn „wie Regen und Schnee vom Himmel fallen und dorthin nicht zurückkehren, ohne die Erde zu tränken, zu befruchten und sie sprossen zu lassen, so daß sie Samen den Säenden und Brot den Essenden gibt, so verhält es sich mit meinem Wort, das aus meinem Mund hervorgeht: Es kommt nicht leer zu mir zurück, ohne vollbracht zu haben, was ich wollte, und ausgeführt zu haben, wozu ich es gesandt habe“ (Jes 54,10f.); „Siehe ich komme … deinen Willen zu tun“ (Ps 39,9); und Christus spricht: „ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat“ (Joh 5,30b). - Was ist die heilige Jungfrau für uns durch ihr Mitwirken am Heilsplan Gottes? Sie ist für uns Quelle des Segens. Segen vermittelt sie uns als Sinnbild der Kirche, als Mutter der Kirche, durch die Vollmachten gesegneter Ordnung. Sie hält ihre schützende Hand über Kaiser- und Königskrone, Insignien der weltlichen Macht, über Tiara und Mitra, Insignien geistlicher Macht. Rechts von ihr bringt ein Engel ein Wassergefäß, ein Sinnbild für Gnade, denn Maria ist ein Gefäß der Gnade, sie ist „voll der Gnade“. Und da wir nach dem Bilde Gottes erschaffen wurden, sind wir nicht erschaffen, um das Geschenkte für uns zu behalten, sondern weiterzugeben. Der Engel zur Linken der heiligen Jungfrau hält zwei Gnadenmittel zu unserer Verfügung: das Skapulier; um uns in Christus zu bewahren, und den Rosenkranz, damit wir uns die Heilsgeheimnisse betrachtend vergegenwärtigen und unseren Beitrag leisten für die Rettung der Seelen. Das alttestamentliche Vorbild zeigt uns die Tochter des Pharao, die sich des Mose erbarmt, die ihn annimmt, ihm Schutz des Lebens schenkt (Ex 2,1-10). Wie die Söhne Israels der Vernichtung preisgegeben waren (Ex 1,22a), so waren wir durch die Sünde der Vernichtung preisgegeben. Aber wie Mose durch die Tochter des Pharao als Sohn angenommen wurde (Ex 2,10), so wurden wir von Maria unter dem Kreuz als Kinder angenommen (Joh 19,26).

- Die Unbegreiflichkeit der Liebe Gottes wird in der Menschwerdung sichtbar. Gottes Sohn wird wahrer Mensch, ohne aufzuhören, wahrer Gott zu sein. Und dies, indem Er „Fleisch angenommen hat durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria“ (das große Glaubensbekenntnis), dies wird im Bild erörtert: Der Engel Gabriel verkündet die Geburt des Erlösers (Lk 1,26-38). Dieses Ereignis wird uns durch den brennenden Dornbusch bewußt gemacht. Hier dürfen wir das Staunen der Menschheit über den Vorgang der Erlösung teilen, über die Tatsache, daß Maria den Schöpfer in ihrem Leib getragen hat und doch selber lebte, wie der Dornbusch durch die Gegenwart des Herrn brannte und doch nicht verbrannte. In der rechten unteren Bildhälfte sehen wir die Vorväter in der Vorhölle. Sie haben die Verheißung Gottes empfangen dürfen und erwarten dessen Erfüllung.

- Im letzten Bild sehen wir die Mutter des Herrn fürbittend vor unserem Erlöser; ihrem Sohn, knien. Sie bittet für die geistlichen und weltlichen Stände (Gruppe der Bittenden links im Bild) und für die Armen, Schwachen und Kranken, die (rechts im unteren Bildrand) zu ihr flehend emporschauen.

- Das alttestamentliche Vorbild ist im großen Deckengemälde dargestellt: Königin Esther bittet kniefällig für ihr Volk vor ihrem Gemahl, dem Perserkönig Ahasverus. Auch ihre Bitte wird erhört und das dem Untergang geweihte Volk gerettet. Damit ist das Hauptthema der Wallfahrtskirche angesprochen: Wir kommen mit unseren Nöten und Bitten vertrauensvoll zu Maria, die für uns bei ihrem göttlichen Sohn einsteht. Mit ihr stehen wir in der Gemeinschaft der Heiligen, in der alle füreinander da sind. Mit ihr singen wir den Lobpreis Gottes, „der auf die Niedrigkeit seiner Magd herabgeschaut hat“ (Lk 1,48). Mit ihr bekennen wir; daß „seine Barmherzigkeit von Geschlecht zu Geschlecht“ währt (Lk 1,50). Mit ihr wollen wir all jenes „im Herzen bewahren“ (vgl. Lk 2,51), was Gott uns zu unserem Heil geoffenbart und geschenkt hat.

Das Deckengemälde führt von der Botschaft der Gemälde zum Hochaltar; wo der auf uns wartet, den die ganze Welt nicht fassen kann.

Streiflichter zur Geschichte der Kirche

In den erhaltenen Dokumenten über unsere Wallfahrtskirche wird diese mit ,,BV.M.“ bezeichnet, das heißt Beatae Virginis Mariae oder zu deutsch ,,Wallfahrtskirche zur Seligen Jungfrau Maria“. In den Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg wird die Kirche von Scheuer zu jenen Marienwallfahrtskirchen gezählt, die im 15./16. Jahrhundert entstanden sind. In dem Dokument einer Glockenweihe im Jahre 1688 wird das Patrozinium der Kirche mit „BVM et S.Crucis“ angegeben (Fragmentarischer Akt der Herrschaft Köfering, die Kirche Scheuer betr. 1584-1794, Staatsarchiv Amberg. Hofmark Köfering, Nr.12). Vermutlich war die Kirche von Scheuer ursprünglich dem hl. Kreuz geweiht. Das Benefizium auf den St. Martinsaltar wurde 1467 von Heinrich Nothafft von Wernberg sowie dessen Neffen gestiftet. Bis 1604 hatten die Nothaffts das Patronatsrecht auf das Martinsbenefizium in Scheuer. In diesem Jahr schenkte Hans Nothafft dieses Patronatsrecht dem Kloster Prüfening. Die Grafen von Lerchenfeld auf Köfering, zu deren Gericht Scheuer gehörte, machten dem Kloster das Recht streitig. 1622 ging das Präsentationsrecht auf die Grafen von Lerchenfeld über. 1923 wurde zum letzten Mal das Besetzungsrecht geltend gemacht.

Bei der Innenrenovierung (1984) konnten das Lerchenfeldsche und Nesselrodtsche Wappen wieder im Chorbogen angebracht werden. Im Zwischenfeld steht: Phil. Neri S.R.I.C.D. Lerchenfeld ill. nob. ord.S.S.Hub et Georgii Equ.Com. (Philipp Neri des heiligen Römischen Reiches Graf von und zu Lerchenfeld, des Hohen Ordens St. Huberti und Georgii Komtur). Unter der Herrschaft von Graf Philipp von Lerchenfeld (1736-1801) wurden die Stukkaturen und Gemälde in der Wallfahrtskirche angebracht.

Bemerkenswerterweise hat der hl. Georgsorden in seinen Statuten die Verteidigung der Ehre der lmmaculata festgelegt. Ein Komtur dieses bayerischen Ritterordens hat die Wallfahrtskirche durch eine neue Ausstattung zu einem marianischen Lobgesang werden lassen. Ferner ist festzuhalten, daß die Muttergottes auf dem Foto des Gnadenbildes (Mader, 1910) noch das Kleinod des St. Georgsordens auf dem Mieder trägt. In der Pfarrchronik von Alteglofsheim wird verzeichnet, daß die Kirche von Scheuer im 17. Jahrhundert zweimal den Flammen zum Opfer gefallen ist. Die Diözesanmatrikel von 1665 verzeichnet drei entweihte Altäre. Altäre mußten nach alter Auffassung nach Bränden neu geweiht werden.

Aus dem 16. Jahrhundert haben sich zwei Kultgegenstände erhalten: das Gnadenbild und ein Kruzifix. Im Hans-Leinberger-Ausstellungskatalog des Jahres 1932 zu Landshut wird das Entstehungsdatum des Gnadenbildes mit „1520-25″ und des Kreuzes mit „1525″ angegeben. Das Gnadenbild wird entgegen der Bestimmung Maders in den Kunstdenkmälern der Oberpfalz nicht dem Alteglofsheimer Meister, sondern Hans Leinberger selbst zugeschrieben.

Die Brandschäden der Kirche konnten erst 1684 behoben werden. Eine Gesamtrenovierung der Wallfahrtskirche erfolgte im 18. Jahrhundert: 1722 wurde die Umgestaltung begonnen. Neuerdings wird vermutet, daß die Stukkaturen aus dem Kreis des Stukkateurs Landes gestaltet wurden. 1760 entstand das Deckenbild im Altarraum; 1761 das große Deckengemälde im Kirchenschiff. Beide Werke sind von Martin Speer signiert, der im Jahre 1765 in Regensburg verstorben ist. Die sechs Wandbilder im Kirchenschiff dürften auch von Speer gemalt worden sein. Nach 1830 entstand die erste durchgehende Farbfassung des Gesamtraums; sie ist aufgrund der verwendeten Blaupigmente frühestens auf 1830 datierbar. Im Chorraum wurde im Jahre 1984 die zweite Farbschicht, im Langhaus die erste auf dem bis dahin sicher ungefaßten Stuck wiederhergestellt.

In der Pfarrchronik von Alteglofsheim wird vermerkt, daß eine große Anzahl von alten und „merkwürdigen“ Votivtafeln den Kirchenbränden des 17. Jahrhunderts zum Opfer gefallen ist. Im Inventarverzeichnis von 1794 wird eine Votivtafel erwähnt, auf der zwei Figuren aus Silber angebracht waren. Ferner werden vier vergoldete Pyramiden aufgeführt, an denen 84 Anhänger aus Silber und zwei aus Messing angebracht waren. Es ist zu vermuten, daß diese Anhänger Votivgaben waren. Votive (aus dem Lateinischen „ex voto“, einem Gelübde gemäß) sind Gaben zur Erflehung besonderer Hilfe und Gnade. Bei Erhörung eines Gelübdes werden sie in den Kirchen und Gnadenstätten dargebracht. 46 Votivbilder sind uns in Scheuer bis ins 20. Jahrhundert überliefert. Das früheste stammt aus dem Jahre 1744; 14 aus dem 18. Jahrhundert und 25 aus dem 19. Jahrhundert; 7 tragen keine Jahreszahl.

Am 3.6.1981 sind 8 Votivtafeln aus der Wallfahrtskirche gestohlen worden (u. a. das Votivbild aus dem Jahre 1744), ohne bis jetzt zurückerstattet worden zu sein. Alle Votivtafeln zeigen das Gnadenbild mit Schleier und Brokatgewand. Auf dem Haupt trägt Sie eine Krone. Das Inventarverzeichnis aus dem Jahre 1794 führt sechs Gewänder für die Gottesmutter und das Jesuskind auf. Außerdem kann anhand der Gnadenbilder der Wechsel in der hiesigen Tracht über zwei Jahrhunderte dokumentiert werden. Die Hilfe der Gottesmutter wurde bei Viehseuchen, Krankheit und Unfällen erfleht. Bei einer Reihe von Tafeln wird der (die) dankende Votant(in) abgebildet, ohne daß der Vorfall, der zum Dank führte, festgehalten ist.

1873 bekam die Expositur Scheuer einen eigenen hier residierenden Seelsorger. Vorher wurden noch eine Schule und das Benefiziatenhaus in Scheuer gebaut. Mit großem Eifer wurde um die Jahrhundertwende die Kirche dem Zeitgeschmack angepaßt. Der Altarraum wurde farbig gefaßt; Kathedralgläser verdunkelten den Barockraum; auch die Grisaillebilder im Kirchenschift wurden farbig gestaltet. Ferner wurden neue Seitenaltäre angeschafft. Der Seitenaltar auf der Nordseite hatte die wechselvollste Geschichte: Im Diözesanmatrikel von 1665 wird an dieser Stelle ein St. Wolfgangsaltar angegeben. 1724 wird ein Altar zu Ehren der HI. Drei Könige, die dem Jesuskind und Maria huldigen, verzeichnet. Erst der neue Altar dürfte zur Ehre der HI. Familie errichtet worden sein, gemäß den Glocken des 17. Jahrhunderts. Diese sind nämlich der HI. Familie, der hl. Jungfrau und Gottesmutter Maria und dem hl. Martin geweiht.

Bei der letzten Innenrenovierung (1981-1986) konnten die entstellenden Firnisschichten von den Wandgemälden entfernt werden. Die bunten Übermalungen mit Ölfarben waren bereits 1960 abgetragen. Auch die Ölübermalungen an dem Deckengemälde im Altarraum konnten 1984 entfernt werden.

Im Jahre 1960 wurde die erste Marmorierung am Hochaltar freigelegt. Dasselbe geschah 1985 an der Nische des Gnadenbildes. Die Draperien und Figuren des Propheten Jesaia, König Davids und der Putten erhielten die Farbfassung von ca. 1830 wieder. Die Statuen am Hochaltar wurden bei den letzten zwei Renovierungsmaßnahmen weiß gefaßt. Die Farbharmonie des Hochaltars kommt dem Gesamtraum zugute. Die Barockausstattung des AItarraumes wurde 1986 ergänzt durch die Wiedererrichtung des Chorgestühles und der Kommunionbank unter Verwendung von erhaltenen Teilen.

Neu gestiftet wurden zwei Ampeln zu Ehren der Gottesmutter (1984). Sie ersetzen zwei Silberampeln in Herzform, die einst von der Kirchengemeinde Alteglofsheim geschenkt wurden. Ihre Existenz ist in einem Votivbild aus dem Jahre 1762 und in der Inventarliste aus dem Jahre 1794 bezeugt.