Patrozinium: 29. Juni

„Man sieht nur, was man weiß“

Getreu diesem oft zitierten Motto möchte der vorliegende Kirchenführer eine Hilfe sein,

die Kirche St. Peter und Paul in Mangolding nach der langen Zeit der Kirchenrenovierung erneut wieder zuentdecken und dabei auch den „tieferen Sinn“ wahrzunehmen,

der ihr und ihren Kunstschätzen innewohnt und der sie erst wirklich wertvoll macht,

der dem flüchtig-oberflächlichem Blick aber verborgen bleibt…

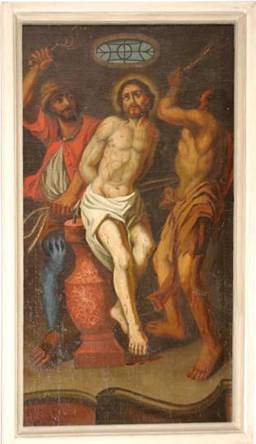

In Klammern gesetzte Nummerierungen in der Beschreibung der einzelnen Kunstwerke in diesem Kirchenführer verweisen auf den Übersichtsplan auf der letzten Seite.

Dieser soll die Orientierung in der Kirche erleichtern und dabei helfen, Bild und Text zusammen zu bringen.

© Dipl. theol. MATTHIAS EDERER, 2008 Fotos: HERBERT WINKLER, 2008

ST. PETER UND PAUL ist eine Saalkirche, d.h. der Kirchenraum ist einschiffig und nicht durch Säulen oder Pfeiler unterteilt. Nach Osten hin schließt an das Kirchenschiff ein eingezogener, rechteckiger Altar- bzw. Chorraum an, der durch einen Chorbogen vom Schiff abgetrennt ist und dessen Achse gegenüber der Achse des Kirchenschiffes um ca. 12° nach Norden geneigt ist. Kirchenschiff und Chor schließen nach oben hin mit einer flachen Decke ab, die durch eine sanfte Hohlkehle und schmale Stuckumrandungen von den Wänden abgesetzt ist. Rundbogenfenster mit tiefen Nischen in den Seitenwänden des Schiffes und im Chor sorgen für eine gute Beleuchtung. An der Westseite ist eine einfache Orgelempore angebracht, unter der sich in der Mitte der Westwand der einzige Zugang zum Kirchenraum öffnet. An die südliche Außenwand der Kirche ist der ca. 20 m hohe Kirchturm angebaut, dessen Innenraum sich zum Kirchenschiff über einen niedrigen Durchgang öffnet. Die Glockenstube des Turms beherbergt zwei Glocken. Die Sakristei der Kirche ist nach Osten hin an den Altarraum angebaut.

Das ALTER und die EINZELNEN BAUPHASEN der Kirche sind nicht exakt bestimmbar und nur vage erforscht. Klar ist jedenfalls, dass Teile des Chorraumes und die unteren Geschosse des Turms sehr alt sind und aus der späten Romanik, d.h. aus dem 13. Jh. stammen. Darauf verweist v.a. das in diesen Bauteilen an einzelnen Stellen noch nachweisbare Fischgrätmauerwerk, das für die Epoche der späten Romanik sehr typisch ist. Auch der Grundriss der Kirche (rechteckiger Saalbau mit eingezogenem, rechteckigem Chor) ist seit ältester Zeit belegt und stützt eine Datierung des ersten (nachweisbaren) Kirchenbaus in Mangolding in die Zeit der späten Romanik. Seitdem haben Umbauten (z.B. Anbau der Sakristei, Erweiterung des Kirchenschiffes nach Westen hin, …) das Erscheinungsbild der Kirche immer wieder verändert. Besonders prägend war eine Aufstockung des Turms, die um 1725 vorgenommen wurde. Dabei wurden auf den bis dahin auf quadratischem Grundriss gebauten Turm ein Stockwerk in oktogonalem (achteckigem) Grundriss sowie eine barocke Zwiebelhaube aufgesetzt.

Im grundlegenden architektonischen Bauschema der Kirche, in ihrem Grundriss sowie inder Gestaltung des Turms, steckt bereits eine sehr wesentliche religiöse Symbolik, die St. Peter und Paul mit sehr vielen Kirchen teilt und die so alltäglich und allgegenwärtig ist, dass sie oft gar nicht mehr wahrgenommen wird. Diese Symbolik lässt sich auf die Schlagworte „Orientierung“ und „Grenzüberschreitung“ bringen.

St. Peter und Paul ist – wie ein Großteil der christlichen Kirchen – „orientiert“, also „nach Osten ausgerichtet“ (von lateinisch oriens ‚Osten’), d.h. der Eingang der Kirche liegt im Westen, der Altarraum im Osten. Die „orientierte“ Kirche wendet sich der aufgehenden Sonne zu, die bereits in der frühesten christlichen Tradition als ein Symbol für den auferstandenen Christus galt, der die Finsternis des Todes überwindet. Zugleich steht sie auch für den am Ende der Zeiten wiederkommenden Christus, mit dem die kommende Welt aufstrahlt und die Dunkelheit dieser Welt zu Ende geht. Wenn also die Kirchengebäude durch ihre „Orientierung“ die Kirchenbesucher nach Osten hin blicken lassen, spiegelt das symbolisch zwei wesentliche Ausrichtungen wider, die das Christ-Sein prägen sollen: die Orientierung auf den Auferstandenen hin, sowie der Blick über die engen Grenzen dieser Welt hin auf die kommende Welt und auf die Weite eines Lebens vor Gott.

Außerhalb der Kirchenmauern und Gottesdienstzeiten will der weithin sichtbare Kirchturm zu einer ähnlichen „Orientierung“ inspirieren. In unser alltägliches Tun, in dem wir vor allem die uns umgebende Welt im Blick haben, bringt der Kirchturm die Perspektive des Vertikalen ein und weist seinen Betrachter nach oben gen Himmel und damit letztlich über den Trott des Alltags hinaus. Auch der Übergang vom vier- zum achteckigen Grundriss im obersten Turmgeschoss ist keine beiläufige, architektonische Mode, sondern ein bewusst gesetztes Symbol: Diese Welt, die durch die Zahl vier charakterisiert ist (vier Himmelsrichtungen, vier Elemente, …), öffnet sich auf die Wirklichkeit Gottes hin, die in der Zahl acht (die ja die Zahl vier verdoppelt und daher „überbietet“) angedeutet wird. Zudem steht der achte Tag in der biblischen Sieben-Tage Woche für eine „»Zeit« jenseits der Zeit“, d.h. für die Wirklichkeit Gottes.

Zuletzt will der Kirchturm auch über seine Glocken, die bis heute noch einen religiös bestimmten Zeitrhythmus vorgeben (z.B. tägliches Angelus-Läuten, Ankündigen der Gottesdienste), das Leben der Menschen, die um die Kirche herum leben, prägen und strukturieren.

Dass die Längsachse des Chores gegenüber der des Hauptschiffs minimal (12° nach Norden), aber gut erkennbar geneigt ist, könnte als Messfehler beim Bau oder als Zugeständnis an einen wenig soliden Untergrund interpretiert und damit ganz pragmatisch begründet werden. Angesichts der nicht ganz kleinen Zahl von Kirchen, die die diesen „Baufehler“ aufweisen (z.B. auch der Passauer Dom), kann aber auch ein tieferer Sinn vermutet werden. Mittelalterliche Texte jedenfalls bringen die „schiefen“ Altarräume etlicher Kirchen mit dem geneigten Haupt Christi am Kreuz in Verbindung. So wird das Kirchengebäude als Ganzes zu einem gebauten „Abbild“ des gekreuzigten Erlösers, der so in der Mitte der Stadt bzw. des Dorfes gegenwärtig gesetzt wird.

Zusammenfassend lassen die vielen grundlegenden architektonischen Gestaltungselemente des Kirchengebäudes mit ihren symbolischen „Hintersinnen“ St. Peter und Paul zu einem facettenreichen „Symbol“ werden, das auf die Gegenwart Gottes hinweist und einlädt, den ganzen Alltag auf Gott hin zu orientieren.

Im INNEREN wirkt St. Peter und Paul auf den ersten Blick eher karg und nüchtern. Aufwendige Verzierungen der Wände und Decken, z.B. mit Stuckelementen, fehlen, ebenso wie eine imposante Wölbung des Kirchen- oder des Altarraumes. So fällt der Blick beim Betreten der Kirche zunächst nach vorne zum eingezogenen Chor, der durch den Chorbogen, der das einzige markante architektonische Gliederungselement im Inneren der Kirche darstellt, vom Kirchenschiff abgetrennt ist.

Dominiert wird der CHORRAUM durch den im Zentrum stehenden Hochaltar (1). Dieser stammt aus dem ausgehenden 19. Jh. und ist der Kunstepoche des Historismus zuzuweisen. Der Historismus ist v.a. durch einen Verzicht auf eine eigenständige Architektursprache und durch den gezielten Rückgriff auf typische Formen und Stilelemente von Baustilen älterer Epochen geprägt. Dabei waren es vor allem die Baustile des Mittelalters, also z.B. Romanik und Gotik, die als Vorbild dienten. Eher selten aber wurden Stileigenarten der Renaissance aufgegriffen, wie es beim Hochaltar von St. Peter und Paul der Fall ist. Eigentümlich für diesen Neo-Renaissance-Stil sind z.B. die Blumenelemente, mit denen der Altar verziert ist, oder die einfachen geometrischen Formen (Rechteck, Kreis), die sich v.a. an den Wänden des Altartisches und im Sockel des Altaraufbaus (in der sog. Predella) als Muster wiederholen. Zuletzt kopiert auch der Altaraufbau mit seinen Bögen, breiten Simsen und Pilastern (halbplastische Pfeiler) typische Gestaltungselemente der Renaissancearchitektur in sehr schematischer Art und Weise.

Die Bogenfelder des Altars bieten Raum für die Figuren der DREI APOSTEL PETRUS, PAULUS UND JOHANNES.

Petrus, der in der Mitte des Hochaltars steht und durch einen Sockel zusätzlich erhöht ist, wird deutlich hervorgehoben. Dies entspricht seiner Rolle als Patron der Kirche ebenso wie seiner Position als Apostelfürst. In der rechten Hand des Petrus sind als sein klassisches Attribut zwei große Schlüssel zu erkennen.

Diese erinnern an die Worte Jesu, die der Tradition nach die Vorrangstellung des Petrus unter den Aposteln und die Rückführung des Papstamtes auf Petrus begründen: „Du bist Petrus, und auf dieses Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein (Mt 16,18-19)“. Die Schlüssel bringen also die dem Petrus übertrage Vollmacht zum Ausdruck. Wenn Petrus häufig nicht nur einen, sondern – wie auch im Mangoldinger Hochaltar – zwei Schlüssel trägt, nimmt das darauf Bezug, dass im Text zwei Vollmachten, die zu binden und die zu lösen, genannt werden.

Obwohl der „Schlüsselträger“ Petrus „Ahnherr“ der Päpste ist, wurde er in der Kunstgeschichte auffällig selten als Papst dargestellt. Auch im Hochaltar von St. Peter und Paul erscheint er nicht mit den typischen (exklusiven) Insignien eines Papstes (z.B. Tiara, Fischerring, Kreuzesstab). Auffälligerweise aber trägt er über dem goldenen Messgewand das Pallium, ein – hier golden eingefärbtes – Band, das ähnlich einer Stola, über dem Messgewand um die Schultern gelegt ist und in der Körpermitte nach unten fällt. Zwar tragen auch Päpste ein Pallium, doch außer ihnen auch alle (anderen) Metropoliten (Erzbischöfe).

Paulus, zur Rechten des Petrus (vom Betrachter aus gesehen) und Johannes zur Linken sind mit ihren traditionellen Attributen dargestellt. So trägt Paulus das Schwert als Hinweis auf sein Martyrium – er soll unter Kaiser Nero vor den Mauern Roms mit dem Schwert enthauptet worden sein. Typisch ist auch der lange Spitzbart des Paulus, der seit der ausgehenden Antike zur klassischen Ikonographie des Apostels gehört. Allerdings wird Paulus in der Regel auch mit einer Stirnglatze dargestellt, die er in der Darstellung am Hochaltar in Mangolding nicht hat.

Johannes ist mit einem Adler abgebildet. Dieser ist das klassische Symbol, das den Evangelisten und das ihm zugeschriebene Evangelium in gleicher Weise repräsentiert. Der Adler geht auf eine Auslegung des Kirchenvaters Hieronymus (um 400) zurück, der die in der Bibelstelle Offb 4,7 genannten vier Lebewesen vor dem Thron Gottes (Mensch, Löwe, Stier, Adler) mit den vier Evangelien in Verbindung brachte. Seitdem vertritt der Mensch das Matthäusevangelium, der Löwe Markus, der Stier Lukas und der Adler Johannes.

Das zweite Attribut des Johannes ist ein Becher mit einer Schlange, der auf eine Legende zurückgeht, wonach dem Johannes ein Becher mit vergiftetem Wein gereicht wurde (die Schlange symbolisiert das Gift im Becher), den Johannes dadurch genießbar machte, dass er den Segen über den Wein sprach (vgl. den Segensgestus der Johannesfigur mit den zwei erhobenen Fingern der rechten Hand). Johannes ist – wie in der Kunst üblich – als junger Mann dargestellt.

Allen drei Aposteln ist gemeinsam, dass sie einen deutlichen Bezug zur Hl. Schrift herstellen. Petrus und Paulus tragen die Schrift in Buchform im Arm, Johannes wird durch das Attribut des Adlers als Evangelist ausgewiesen. Damit erscheinen die Apostel im Hochaltar als Zeugen und Verkünder des Evangeliums und der christlichen Botschaft. Darauf verweist auch ein kleines, leicht zu übersehendes Detail, die nackten Füße der Apostel: In Anlehnung an den Bibelvers Jes 52,7, der (im lateinischen Text) von den („baren“) Füßen der Freudenboten spricht, die eine frohe Botschaft bringen und Rettung verheißen, charakterisieren nackte Füße in der christlichen Kunst einen Überbringer einer „guten Nachricht“, einen Freudenboten, so z.B. Jesus, den Verkündigungsengel oder auch einen Apostel.

Die (gemeinsame) Eigenschaft der drei Apostel, Verkünder des Evangeliums zu sein, „berechtigt“ sie, den zentralen Platz in der Mitte des Altarraums einzunehmen. Zu Füßen des Petrus ist das Tabernakel der Kirche platziert, der das Zentrum des Hochaltares bildet und auf die Gegenwart Christi hinweist.

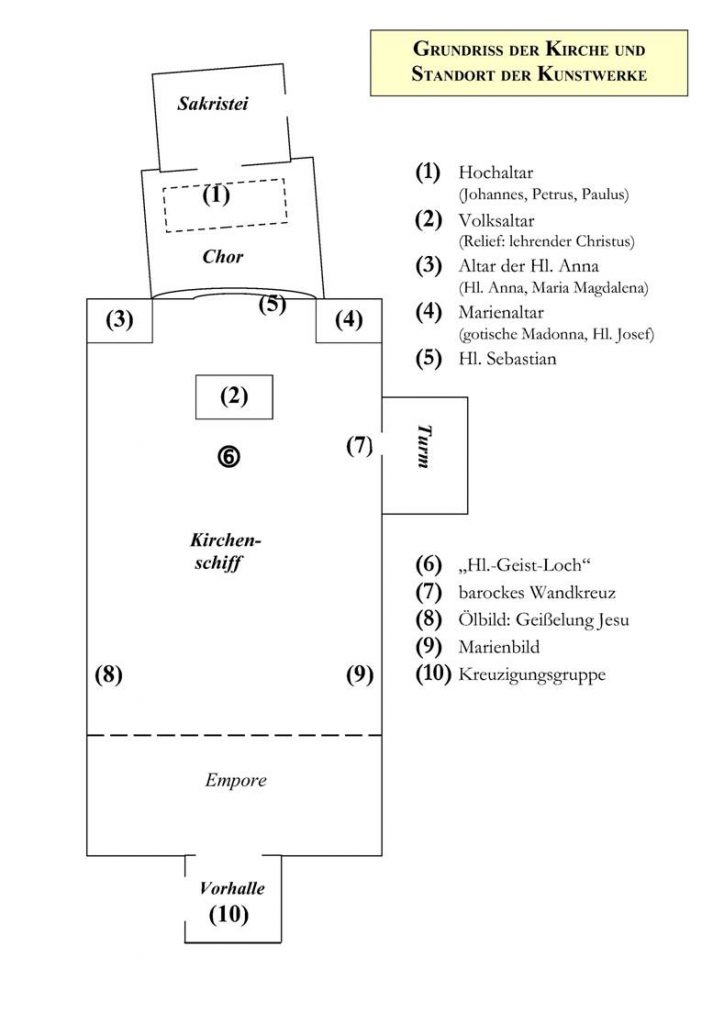

Der VOLKSALTAR (2) wurde erst 1980 angefertigt. Er trägt aber ein historistisches Relief aus dem 19.Jh., das von der (heute nicht mehr vorhandenen) Kanzel stammt und bei der Anfertigung des Altares wieder verwendet wurde. Es zeigt Christus auf einer steinernen Bank sitzend. In seiner Linken hält er ein geöffnetes Buch, während seine rechte Hand erhoben ist. Auf diese Weise wurde Christus seit der Antike ungezählte Male dargestellt, wobei das Buch in der Hand Christi diesen als den Logos ausweisen soll, als das Mensch gewordene Schöpferwort Gottes. Die Handhaltung charakterisiert Christus zugleich als Lehrenden, der als Mensch gewordenes Wort Gottes den Menschen Gottes Botschaft bringt (bzw. sie ihnen im geöffneten Buch entgegenhält). Dabei ist ein deutlicher Bezug zu den Aposteln im Hochaltar festzustellen. Das offene Buch Christi wiederholt sich nämlich in den (geschlossenen) Büchern der Apostel, die die von Christus empfangene Lehre bewahren und weitertragen. Auch ist Christus – wie seine Apostel nach ihm – durch den nackten Fuß unter dem Gewand als Freudenbote charakterisiert. So zeigt die Christusdarstellung des Volksaltares in Ergänzung zum Apostelzyklus des Hochaltares den eigentlichen Ursprung und den Inhalt der Verkündigung der Apostel: die Offenbarung Jesu Christi. Zusätzlich kann die Darstellung Christi am Altartisch in Erinnerung rufen, dass der (Haupt-)Altar jeder Kirche, der in jeder Liturgie das Zentrum bildet, den in der Gemeinde gegenwärtigen Christus symbolisiert.

Im Übergang vom Chorraum zum Kirchenschiff, an der südlichen (rechten) Wand des Chorbogens, findet sich ein weiteres sehenswertes Kunstwerk: eine kleine geschnitzte Darstellung des HL. SEBASTIAN (5). Der Heilige ist als junger (bartloser) Mann dargestellt, der an einen vertrockneten Baum gekettet ist und in dessen Beinen und Oberkörper insgesamt fünf Pfeile stecken. Diese Darstellung verweist auf die Legende des Hl. Sebastian, der sich als Mitglied einer Eliteeinheit der römischen Armee vor dem Kaiser Diokletian zum christlichen Glauben bekannt haben soll und dafür von einem Erschießungskommando exekutiert wurde. Im 7. Jh. kam in Italien die Verehrung des Heiligen als Pestpatron auf; Sebastian wurde als Helfer gegen die Pest bzw. überhaupt gegen ansteckende Krankheiten und Seuchen von Mensch und Vieh angerufen. Da „anfliegende Krankheiten“ (wie z.B. die Pest) früher als spürbare Auswirkungen der „Zornespfeile“ Gottes gedeutet wurden, erschien der (ebenfalls) von Pfeilen getroffene Sebastian als ein sehr geeigneter Pestpatron, mit dem sich Erkrankte sehr gut identifizieren konnten. Dies erklärt auch die große Verehrung, die man dem Hl. Sebastian im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entgegen brachte. Interessant ist, dass die Darstellungen des Heiligen oft Details aufweisen, die an die Abbildungen der Kreuzigung Jesu erinnern. Wie Jesus am Kreuz ist auch der Sebastian der Mangoldinger Kirche nur mit einem einfachen Tuch um die Hüften bekleidet; er ist an Händen und Füßen an ein Holz gebunden und trägt fünf Wundmale davon. Dadurch kann die Vorstellung zum Ausdruck gebracht werden, dass Sebastian in seinem Martyrium auf den Kreuzestod Jesu hingewiesen und diesen bezeugt hat. So war der gewaltsame Tod des Heiligen vom Kreuz Jesu her gesehen nicht „heillos“. Für jene, die in Angst vor Krankheit und Tod leben und die den Hl. Sebastian als Seuchenpatron anrufen, kann diese Idee auch Trost bedeuten.

Nach der Besichtigung des Chores und seiner Kunstwerke weitet sich der Blick auf das KIRCHENSCHIFF. Hier fallen zunächst die beiden barocken Seitenaltäre aus dem 18. Jh. ins Auge, die den Chorbogen flankieren, der Chor und Kirchenschiff trennt. Bei beiden Altären besteht der Altaraufsatz (Retabel) aus jeweils einem großen Bogenfeld, das zu beiden Seiten von je einer großen Säule eingerahmt ist und in dem oben eine große, vergoldete Muschel angebracht ist. Dieses Bogenfeld bietet Platz für je eine große Skulptur, deren Name auf einem akanthusumrankten Namensschild angegeben ist. Im nördlichen (linken) Seitenaltar ist eine Darstellung der Hl. Anna zu sehen, während der südliche (rechte) eine Darstellung der Maria trägt. Je eine weitere, deutlich kleinere Figur findet sich oben, im Auszug des Altares. An den Seiten sind beide Altäre mit sehr auffälligen, vergoldeten Akanthusschnitzereien verziert.

Der NÖRDLICHE (LINKE) SEITENALTAR (3) ist der Hl. Anna geweiht, deren Statue im großen Bogenfeld des Altares zu erkennen ist. Anna hält ihre Tochter Maria auf dem Arm, die noch als junges Mädchen dargestellt ist. Sie selbst hingegen trägt die faltenreichen Gesichtszüge einer alten Frau. Die Abbildung der Anna als alte Frau geht auf die legendenhafte Erzählung über die Eltern der Maria, Anna und Joachim, zurück, die berichtet, dass das Ehepaar lange Zeit kinderlos blieb und erst im hohen Alter durch Gottes Hilfe eine Tochter bekommen konnte.

Diese Erzählung ist zum ersten Mal im sog. „Jakobusevangelium“ (ca. 200 n. Chr.) belegt und fand durch die „Legenda aurea“, eine viel gelesene Legendensammlung des Mittelalters, weite Verbreitung. Aber nicht nur die Verbreitung der Legende bewirkte ein Aufblühen der Verehrung der Hl. Anna. Die Darstellungen der Heiligen zusammen mit ihrer Tochter Maria erinnern aber auch an die Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Maria, die besagt, dass Gott Maria vom Beginn ihrer Existenz an mit seiner Gnade beschenkt und sie von der Erbsünde, der Verfallenheit an die Sünde, befreit habe. Im ausgehenden Mittelalter und bis in die Zeit des Barock hinein beschäftigte diese Lehre die Diskussion der Theologen wie die Volksfrömmigkeit gleichermaßen und weckte so auch das Interesse an der Kindheit Marias sowie an ihrer Mutter Anna, die ja quasi der „Ort“ der wunderbaren Begnadung der Maria gewesen war.

Im Auszug des Altars über der Figur der Hl. Anna findet sich die Darstellung einer Heiligen (3), die nicht mit Gewissheit identifiziert werden kann, da das Attribut, das sie einst in Händen hielt, verloren gegangen ist. Die Handhaltung lässt es zu, ein Kreuz zu ergänzen. Zusammen mit den offen getragenen Haaren würde das auf Maria Magdalena verweisen.

Die Haartracht und auch ihre Kleidung mit dem relativ weiten Ausschnitt weisen Maria Magdalena als bekehrte Sünderin aus. Die christliche Tradition hat die Jüngerin Jesu, stets mit der im Bibeltext namenlosen Sünderin aus Lk 7,36-50 identifiziert. Ihre Buße und Umkehr galten in früherer Zeit als besonders vorbildlich, weshalb ihr Bild oft auf Beichtstühlen angebracht wurde. Auf Altären ist sie eher selten zu finden. Ihr Attribut, das (verloren gegangene) Kreuz in ihrer Hand, sollte ihre Hinwendung zu Gott zum Ausdruck bringen und verdeutlichen, dass im Kreuz Jesu die Liebe Gottes zu den Sündern deutlich geworden ist.

Der Figur der Hl. Anna steht auf dem SÜDLICHEN (RECHTEN) SEITENALTAR (4), dem Marienaltar, eine Darstellung der Maria gegenüber, die – wie die Anna – ihr Kind auf dem Arm trägt. Wenngleich die Skulptur, die wohl das bedeutendste Kunstwerk von St. Peter und Paul darstellt, harmonisch in den barocken Altar eingefügt ist, ist sie selbst über 200 Jahre älter als dieser. Es handelt sich um eine spätgotische Madonna, die um etwa 1480-1490 entstanden ist. Wie bei vielen Madonnendarstellungen tritt Maria dem Betrachter wie eine Königin entgegen. Sie trägt eine prächtige Krone auf dem Haupt und ist in prunkvolle Gewänder samt einem goldenen Umhang gehüllt. In starkem Kontrast zur königlichen Erscheinung Marias aber steht die eher ärmliche Erscheinung des Jesuskindes, das hier vollständig nackt abgebildet ist. Dieser Kontrast erstaunt. Immerhin würde man erwarten, dass das Jesuskind als menschgewordener Gott mindestens so prunkvoll dargestellt ist wie der Mensch Maria. Doch ist diese scheinbare „Unstimmigkeit“ bei den Madonnendarstellungen bewusst gesetzt: Es soll eine zentrale theologische Wahrheit des Christentums zum Ausdruck kommen, die in der frühen Kirche auf folgende Formel gebracht wurde: „Gott wurde Mensch, auf dass der Mensch vergöttlicht werde.“ Das nackte Jesuskind weist folglich darauf hin, dass Gott sich in der Menschwerdung selbst arm und klein gemacht hat, um die Menschheit – die durch Maria repräsentiert wird – aufzurichten und zu einer vollen Gemeinschaft mit Gott zu erheben. Die königliche Würde des durch Gottes Menschwerdung erlösten Menschen aber wird in den Prunkgewändern Marias symbolisch zum Ausdruck gebracht. Die Madonnendarstellung kann also zentrale Glaubensaussagen mit einfachen Mitteln sehr anschaulich zum Ausdruck bringen.

Bei näherem Hinsehen fallen weitere Symbole ins Auge. So trägt das Jesuskind ein kleines geöffnetes Buch in der Hand, das es dem Betrachter entgegen zu halten scheint. Dieses Motiv haben wir bereits am Volksaltar gesehen, wo der „erwachsene“ Christus mit demselben Symbol dargestellt ist. Auf diese Weise wird hier das Jesuskind als das Mensch gewordene Wort Gottes charakterisiert, das der Menschheit offenbart worden ist. Der kleine Rosenkranz, den das Jesuskind um den Hals trägt, nimmt einerseits Bezug auf die Rosenkranzfrömmigkeit, die zu der Zeit aufkam, in der auch die Madonna von St. Peter und Paul entstand. Zugleich aber verweist der Rosenkranz auf die zentralen Heilsereignisse, die mit der Person Jesu verbunden sind und in den Gesätzen des Rosenkranzgebetes meditiert werden.

Im AUSZUG DES MARIENALTARES ist eine Darstellung des Hl. Josef (4) zu erkennen. Somit umfasst der Figurenbestand des Seitenaltars die gesamte Heilige Familie, wobei auch Josef – in Analogie zur Madonnenstatue – das Jesuskind auf dem rechten Arm trägt. Die gemeinsame Elternsorge des Paares für das Jesuskind kommt so deutlich zum Ausdruck. In seiner Linken trägt Josef als Attribut die Lilie. Sie ist nur eines von vielen Attributen des Heiligen (z.B. Stab, Kerze oder verschiedene Werkzeuge wie z.B. Handsäge, …), das stets dann zu finden ist, wenn Josef mit dem Jesuskind im Arm oder an der Hand dargestellt wird. Die Lilie wird als Symbol für die Jungfräulichkeit des Josef interpretiert und weist damit darauf hin, dass er im eigentlichen Sinne nicht Vater Jesu ist, für ihn aber die väterliche Rolle des Beschützers und Erziehers übernimmt.

Die Josefsfigur des Seitenaltars ist ein Zeugnis für die Frömmigkeit des 18. Jhs.. Zwar kam eine besondere Verehrung des Hl. Josef in unserer Gegend (durch den Jesuitenorden gefördert) schon zur Zeit der Gegenreformation auf, also im 16. und 17. Jh.. Erst im 18. und 19. Jh. aber, auf dem Höhepunkt der Josefsverehrung, bekam der Heilige so viel Eigengewicht, dass er in Analogie zu den Madonnenfiguren mit Jesus auf dem Arm dargestellt wurde und fast gleichberechtigt neben Maria trat, wie es auf dem Seitenaltar von St. Peter und Paul zu erkennen ist. Josef wurde dabei in einer unruhigen Epoche der Umbrüche und aufkeimenden sozialen Konflikte den Männern als Ideal und Vorbild eines fleißigen und fürsorglichen Familienvaters vor Augen gestellt und schuf so eine (nicht nur) damals wichtige Ergänzung zur „Mutter Maria“.

In einem barocken „Rahmen“ verbindet der Marienaltar folglich eine aus der theologischen Reflexion und der Frömmigkeit des hohen Mittelalters stammende Madonnenfigur mit der Darstellung des Josef aus der beginnenden Moderne zu einer sehr stimmigen und inhaltsreichen Einheit und bildet in theologischer Hinsicht ein „Highlight“ der Mangoldinger Kirche.

Im vorderen Drittel des Kirchenschiffs befindet sich an der Mitte der Decke ein rundes Loch, das mit einer dezenten Stuckverzierung umgeben und mit einem metallenen Beschlag verschlossen ist, der ein goldenes Kreuz mit einer Herz-Jesu-Darstellung zeigt. Dabei handelt es sich um das sog. „HEILIG-GEIST-LOCH“ (6). Es spielte v.a. in der Volksfrömmigkeit und bei einigen Festbräuchen eine Rolle. So war es z.B. möglich, an Christi Himmelfahrt eine Figur des Auferstandenen an einem Seil durch das Loch nach oben zu ziehen oder an Pfingsten Tauben als Symbole des Hl. Geistes ins Kirchenschiff fliegen zu lassen, um so auf besonders eindrückliche Art und Weise die Festgeheimnisse dieser Tage zu vergegenwärtigen.

Wie in vielen Kirchen findet sich auch in St. Peter und Paul ein KREUZWEG. Er stammt aus dem späten 19. Jh. und stellt in den klassischen 14 Stationen der Kreuzwegandacht die Passion Jesu (von der Verurteilung durch Pilatus bis zum Begräbnis) dar. Der Kreuzweg ist an den Wänden des Kirchenschiffes angebracht und beginnt an der südlichen Kirchenwand im Osten (d.h.: rechts vorne). Die Passionsthematik, die der Kreuzweg anstimmt, wird von zwei barocken Kunstwerken aufgegriffen, die ebenfalls an den Seitenwänden des Kirchenschiffs zu finden sind und zwei wesentliche Ereignisse der Passion genauer beleuchten.

An der südlichen (rechten) Wand des Langhauses fällt ein über dem Zugang zum Turm angebrachtes geschnitztes WANDKREUZ (7) ins Auge. Es stammt – wie die Seitenaltäre – aus dem frühen 18. Jh., ist also barock. Der Frömmigkeit dieser Zeit entsprechend wird sehr eindringlich der Tod und das Leiden Jesu dargestellt: Der Gekreuzigte hängt leblos, sehr tief nach unten gesunken am Kreuz und auch seine blutenden Wunden sind deutlich auszumachen. Auffällig ist auch der vergoldete Totenschädel, der am Fuß des Kreuzes angebracht ist. Hier handelt es sich um den Schädel des Adam, der einer alten Legende zufolge von seinem Sohn Seth genau an jener Stelle begraben wurde, an der Gott bei der Schöpfung die vier Teile der Welt zusammengefügt hat. Adams Grab liegt also genau im Mittelpunkt, im „Nabel“ der Welt, der durch den Golgotha-Hügel bei Jerusalem markiert wird, auf dem auch das Kreuz Jesu stand.

Die beiden Figuren auf der Kreuzesdarstellung, Adam und Jesus, haben zunächst viel gemeinsam. Adam ist augenfällig gestorben. Sein Grab befindet sich unter dem Kreuz. Wie Adam sind alle Menschen sterblich und dem Tod unausweichlich verfallen, so dass selbst Christus als wahrer Mensch gestorben ist. Die Darstellung des toten, schwer am Kreuz hängenden Jesus ruft dies ja eindringlich ins Gedächtnis. Zugleich aber sind Adam und der Gekreuzigte als ein deutliches Gegensatzpaar aufeinander bezogen. Nach der biblischen Paradiesgeschichte in Gen 3 ist die Sterblichkeit des Menschen in seiner Sünde, d.h. seiner Abkehr weg von Gott, begründet. Diese Abkehr schneidet den Menschen quasi von seiner „Lebensquelle“ ab und gibt ihn in die Hände des Todes, so dass im Tod (vgl. die ausgedörrten Gebeine das Adam unter dem Kreuz) die „Gottverlassenheit“ des Menschen am deutlichsten sichtbar wird. Im Gekreuzigten aber nimmt Gott die menschliche Todverfallenheit bis zum Ende auf sich und macht damit die Gottverlassenheit des Todes zu einem „Ort“ größter Gottesnähe. Der Abfall des Menschen von Gott, der im Tod Adams deutlich sichtbar wird, ist also durch den erlösenden Tod Jesu am Kreuz wieder aufgehoben: „Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden“ (1 Kor 15,22). Daran will der Totenschädel des Adam unter dem Kreuz erinnern, der „im Angesicht der Erlösung“ bereits in Gold, in der „himmlischen Farbe“ leuchtet. Auch die „himmlischen“ Strahlen, die das Haupt des Gekreuzigten umgeben, erinnern daran, dass das Kreuz ein Zeichen der Erlösung, ein „Baum des Lebens“ ist. Das Lebensbaummotiv schließlich wird durch die vergoldeten Akanthusschnitzereien an den Enden der Kreuzesarme betont. Der Akanthus steht als immergrüne Pflanze für Leben und Lebenskraft, wohingegen das Gold als Farbe des Himmels auf das ewige Leben hinweist. Auch an die oben bereits erwähnte Adamslegende kann gedacht werden, die einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen dem Baum des Lebens aus dem Paradies und dem Kreuz herstellt: Sie erzählt, dass Seth seinem Vater Adam einen Zweig vom Baum des Lebens aus dem Paradies mit ins Grab gelegt hat, der dort Wurzeln schlug, im Laufe der Zeit heranwuchs und zu einem großen Baum wurde. Dieser Baum wurde schließlich gefällt, um aus seinem Holz das Kreuz Jesu anzufertigen. So stellt die Legende erzählerisch einen direkten Bezug zwischen dem Baum des Lebens im Paradies und dem Kreuzesholz her, der auch in der künstlerischen Gestaltung des Kruzifixes nachvollzogen werden kann und der eine sehr komplexe theologische Reflexion sehr einfach auf den Punkt bringen kann.

Die auf den ersten Blick sehr einfache, in ihrer Symbolik aber sehr inhaltsreiche Kreuzigungsdarstellung bildet ein theologisches Leitmotiv, das sich in der Kirche nochmals im KLEINEN ALTARKREUZ über dem Tabernakel im Hochaltar wiederholt, auf dem ebenfalls der Schädel Adams unter dem Gekreuzigten zu erkennen ist.

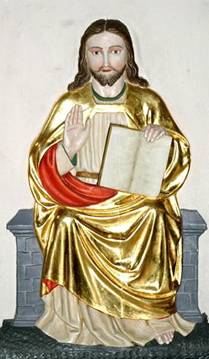

An der nördlichen (rechten) Seitenwand des Kirchenschiffes hängt ein barockes Ölgemälde, das die GEISSELUNG JESU (8) zeigt. Das Gemälde ist mit den Initialen „A:H:F:R“ eines unbekannten Künstlers signiert und mit der Jahresangabe 1772 versehen. Im Zentrum ist Jesus übersät mit Wunden und Striemen nahezu frontal von vorne zu sehen. Mit am Rücken überkreuzten Händen ist er an eine niedrige balusterartige Säule gebunden, während zwei Folterknechte mit erhobenen Geißeln auf ihn einschlagen. Auffällig ist die unterschiedliche Bekleidung der beiden: Der hinter Jesus stehende Scherge trägt eine normale Alltagskleidung, bestehend aus Hose, Hemd und Weste sowie einen Hut. Der zweite aber, der lediglich von hinten zu sehen ist, ist bis auf ein dunkelgelbes Lendentuch nahezu nackt. Das kleine, vergitterte Fenster und der ansonsten total dunkle Hintergrund lassen ein Verlies als Szenerie des Geschehens vermuten.

In den Passionsberichten der Evangelien wird die Geißelung Jesu nur sehr kurz erwähnt und nicht weiter ausgeführt (vgl. z.B. Mk 15,15). In der Frömmigkeit des Mittelalters aber gewann diese deutlich mehr Gewicht und wurde neben der Kreuzigung zum zweiten zentralen Geschehen der Passion, wobei besonders die Demütigung und Misshandlung Jesu durch die Folterknechte und die Qualen der Geißelung überaus detailliert und eindringlich entfaltet wurden.

Ein wirkmächtiger Text, der die Kunst des Mittelalters geprägt hat und dessen ikonographischer Widerhall noch in barocken Geißelungsdarstellungen wie der aus St. Peter und Paul in Mangolding zu finden ist, sind die „Meditationes vitae Christi“ des Ludolph von Sachsen, in denen sich folgender Text zur Beschreibung der Geißelung findet: „Jener unschuldigste und zarteste, reinste und schönste Leib, Blüte allen Fleisches und der ganzen Menschennatur wird angefüllt mit Schlagwunden, Striemen und Brüchen; er wird verwundet an dem ganzen hochheiligen Leib, von der Sohle des Fußes bis zu seinem Scheitel bleibt an ihm kein gesunder Fleck (vgl. Jes 1,6) und sein ganzes Gewand wird rot“ (Vita Christi, „Secundae partis caput“, 62,9). Ludolph entwickelt hier einen starken Kontrast zwischen der Unschuld, Reinheit und Heiligkeit des Leibes Jesu und der totalen Verunstaltung dieses Leibes durch die brutale Gewalt der Geißelung. Dieser inhaltliche Kontrast findet sich nun auf dem Bild wieder als ein Kontrast in der Farbgebung und in der Bildkomposition. So sticht der helle, fast weiße Körper Jesu ganz deutlich aus dem ansonsten eher düsteren Bild hervor, wobei die „Helligkeit“ Jesu – zusammen mit dem angedeuteten „Heiligenschein“ – die bei Ludolph wichtige Reinheit und Heiligkeit des Leibes symbolisiert (die freilich durch viele blutende Wunden gezeichnet ist). Das Dunkel des Bildes aber verstärkt die Brutalität des dargestellten Geschehens. Woher aber rührt dieses große Interesse der früheren Generationen an der Geißelung Jesu, das auch durch das Mangoldinger Geißelungsbild bezeugt ist? Sicher hat die Passion Christi mit all ihren Einzelfacetten Christen zu allen Zeiten zu Reflexion und Meditation angeregt; die Geißelung Jesu aber wurde ein wichtiges Thema, weil sie half, traumatische Erfahrungen einer zügellosen Brutalität gegen Menschen zu thematisieren und theologisch zu bewältigen, die in unsichereren Zeiten sicherlich häufiger waren, aber auch heute präsent sein können. Christus ist im Bild dargestellt, mit im Blick aber ist jeder misshandelte Mensch. Das wird auch in Ludolphs Text deutlich, der ja diesen Typ von Geißelungsbildern maßgeblich inspiriert hat. Er nennt Jesu Leib die „Blüte (…) der ganzen Menschennatur“ und will damit ausdrücken, dass am reinen und heiligen (modern gesprochen: am integren und unversehrten) Leib Jesu das wahre Wesen des Menschen zu Tage tritt, also der Mensch, wie er sein soll und vor Gott ist. Und gleichzeitig demonstriert die Geißelungsszene wie sehr Menschen in ihrer Gewalt und Brutalität die Integrität und Unversehrtheit eines Mitmenschen (theologisch gesprochen: die Heiligkeit seines Leibes) missachten und zerschlagen können. Opfer von Gewalt will das Geißelungsbild insofern ansprechen, als es ihnen den gegeißelten Jesus als einen der ihren, einen „Leidensgenossen“, vor Augen stellt, mit dem sie sich in ihrer persönlichen Not identifizieren und verbunden fühlen können. Zugleich hilft ihnen das Bild in seiner Darstellung der Folterknechte einen „heilsameren“ Blick auf den Gewalttäter zu finden. So scheint der erste Scherge eine fast dämonische Gestalt zu sein. Mit seinem muskelbepackten Oberkörper und dem zornroten Gesicht wirkt er wie eine Verkörperung blinder und brutaler Aggression und bleibt dabei – da er dem Betrachter den Rücken zuwendet – gesichtslos und unidentifizierbar. Er verkörpert damit die Erfahrung vieler Opfer von Gewalttaten, die ihren Peiniger als „übermächtig“ wahrnehmen und sich ihm hilf- und wehrlos ausgeliefert fühlen. Dass dieser dennoch kein unbezwingbarer „Dämon“ ist, wird am zweiten Schergen deutlich, der in gleicher Weise wie der erste zuschlägt, in seiner Alltagskleidung und mit identifizierbarem menschlichen Gesicht und so wie ein ganz normaler Mensch erscheint. Die Botschaft für den Betrachter wird offenbar: Hinter jeder Gewalttat steckt ein konkreter Mensch, mit dem man sich auseinandersetzen kann; kein ungreifbarer Dämon. Vor diesem Hintergrund kann in unseren Augen die Haltung Jesu auf dem Bild zunächst störend wirken oder zu Widerspruch reizen, ist doch seine Art des Widerstandes und der Bewältigung der Gewalterfahrung einzig ein ergebener Blick nach oben, zu Gott hin.

Dem Geißelungsbild genau gegenüber gibt ein MARIENBILD (9) Zeugnis einer „barocken“ Marienfrömmigkeit, die heute eher überladen und „schwulstig“ erscheinen kann. Die Darstellung der Maria ist dabei stark von der Lauretanischen Litanei geprägt, der wohl bedeutendsten marianischen Litanei der (katholischen) Kirche. So zitiert das Spruchband, das die beiden Engel im unteren Bilddrittel aufspannen, mit dem Text „refugium peccatorum“ („Zuflucht der Sünder“) eine der Anrufungen der Litanei. Die Darstellung der Maria als himmlische Königin, die mit majestätischem Gewand bekleidet und von himmlischem Licht umgeben ist und auf Wolken thront, verweist auf die Anrede Marias als „Königin“, die die Lauretanische Litanei durchzieht. Mit dem großen Rosenkranz, den Maria und das ebenfalls prächtig gekleidete Jesuskind in Händen halten, erscheint Maria als „Königin vom heiligen Rosenkranz“; inmitten der Engelscharen aber als „Königin der Engel“.

Motive der Marienfrömmigkeit, die über die Litanei hinaus weisen, sind z.B. das im Bild hervorgehobene Herz Mariens oder der prächtige Blumenstrauß in ihrer Hand, der die mittelalterliche marianische Blumensymbolik anklingen lässt, ohne dass diese aber im Detail zum Tragen käme. Zuletzt erinnert die Maria auf dem Bild dem Aussehen nach an die Gnadenbilder großer Marienwallfahrtsorte. Diese wurden in der Zeit des Barock oft mit prächtig bestickten Gewändern bekleidet und mit kleinen Metallkronen verziert, so dass sie der Maria auf dem Gemälde sehr ähnlich sahen (bzw. heute noch ähnlich sehen; vgl. Altötting). Damit lässt das Gemälde auch das Wallfahrtswesen als starkes Element volksfrommer Marienverehrung anklingen und bezeugt so sehr eindringlich ein wesentliches Segment bayerischer Frömmigkeitsgeschichte.

Wohl erst beim Verlassen der Kirche fällt der Blick auf ein sehr VERWITTERTES STEINKREUZ (10), das gegenüber der Kirchentür an der Wand der Vorhalle zu finden ist. Die Konturen des Gekreuzigten sowie von Maria und Johannes zu beiden Seiten des Kreuzessind nahezu unerkennbar, weshalb die Skulptur kaum zu einer langen Betrachtung einladen wird. Aufgrund ihres hohen Alters aber – sie stammt aus dem frühen 16.Jh. – ist die Kreuzigungsgruppe dennoch von großem Wert.

Möglicherweise steht sie in Verbindung mit dem Friedhof, der einst die Kirche umgab. Die Ausdehnung dieses Friedhofs kann heute noch anhand der niedrigen Mauer, die den Kirchhof bzw. die Grasfläche um die Kirche herum begrenzt, nachvollzogen werden. Weitere Spuren aber sind von ihm nicht geblieben.

Ursprünglich nicht zum Mangoldinger Friedhof gehörte der JÜDISCHE GRABSTEIN, der seinen heutigen Platz direkt neben den Stufen, die zur Kirche hinaufführen, erst vor wenigen Jahrzehnten gefunden hat. Zuletzt war er an der Niedertraublinger Straße in Mangolding gestanden, stammt aber eigentlich vom Friedhof der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Regensburg, der sich beim heutigen Ernst-Reuter-Platz befunden hatte. Nach der gewaltsamen Vertreibung der Regensburger Juden 1519 und der Zerschlagung der einst bedeutenden und blühenden Gemeinde wurde auch der Friedhof aufgelöst und zerstört. Die zahllosen Grabsteine wurden gestohlen, als „Trophäen“ missbraucht oder als billiges Baumaterial wieder verwendet. Dieses Schicksal hat auch den Mangoldinger Grabstein getroffen, wobei nicht mehr nachzuvollziehen ist, unter welchen Umständen er gerade nach Mangolding gekommen ist. Zu welchem Grab der Stein gehörte, kann heute ebenfalls nicht mehr rekonstruiert werden. Die Inschrift, die darüber Auskunft geben würde, ist bis auf wenige Buchstaben verloren, da das Schriftfeld des Grabsteins stark zerstört ist, was v.a. auf die Einwirkung des Streusalzes zurückzuführen ist, dem der Stein an seinem vorherigen Standort an der Niedertraublinger Straße ausgesetzt war, aber auch von noch sehr frischen mechanischen Einwirkungen ungeklärter Ursache herrührt.

Der zerstörte Stein mit seiner gewaltsamen Geschichte hat vor der Kirche St.Peter und Paul einen sehr guten Platz gefunden, an dem er auch erhalten und bewusst wahrgenommen werden sollte, erinnert er doch an die jüdischen Wurzeln, die das Christentum bis heute prägen und eine besondere Beziehung der Kirche zum Judentum begründen. Als „Zeuge“ einer langen Gewaltgeschichte ist er zugleich eine Mahnung dazu, die Beziehung zu unseren jüdischen Wurzeln und unserer jüdischen Schwesterreligion in der Zukunft friedlicher und konstruktiver zu gestalten.